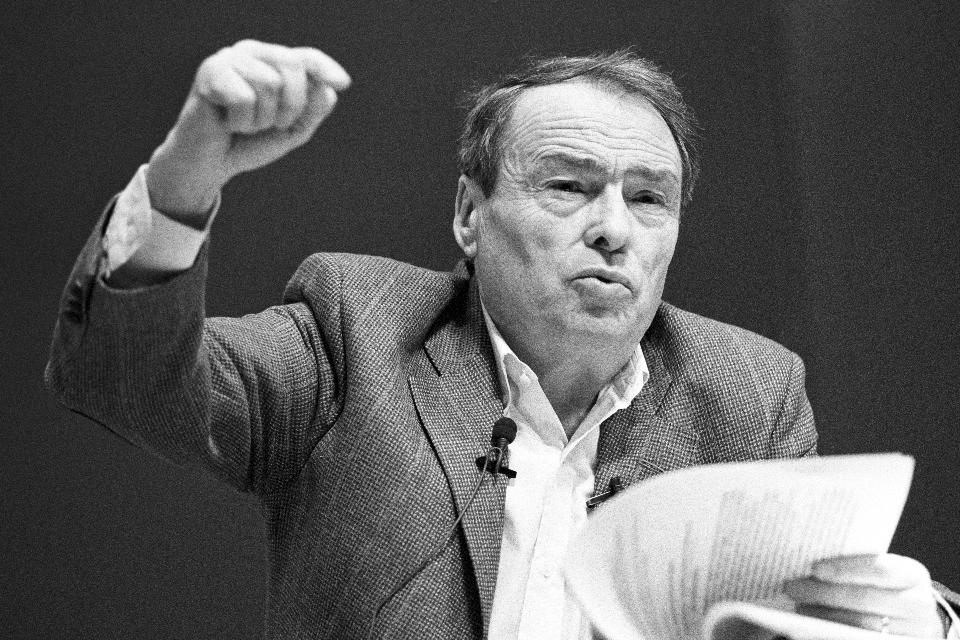

Le 12 décembre 1995, Pierre Bourdieu s’adressait aux cheminots grévistes, à la gare de Lyon. Il soutenait les grévistes et apportait, à sa façon, des éléments d’éclairage. Il reste aujourd’hui tout aussi éclairant.

(J'ai trouvé ce texte ici)

Je suis ici pour dire notre soutien à tous ceux qui luttent, depuis trois semaines, contre la destruction d’une civilisation, associée à l’existence du service public, celle de l’égalité républicaine des droits, droits à l’éducation, à la santé, à la culture, à la recherche, à l’art, et, par-dessus tout, au travail. Je suis ici pour dire que nous comprenons ce mouvement profond, c’est-à-dire à la fois le désespoir et les espoirs qui s’y expriment, et que nous ressentons aussi ; pour dire que nous ne comprenons pas (ou que nous ne comprenons que trop ) ceux qui ne le comprennent pas, tel ce philosophe qui, dans le Journal du Dimanche du 10 décembre, découvre avec stupéfaction “le gouffre entre la compréhension rationnelle du monde”, incarnée selon lui par Juppé – il le dit en toutes lettres -, “et le désir profond des gens”.

Cette opposition entre la vision à long terme de “l’élite” éclairée et les pulsions à courte vue du peuple ou de ses représentants est typique de la pensée réactionnaire de tous les temps et de tous les pays ; mais elle prend aujourd’hui une forme nouvelle, avec la noblesse d’État, qui puise la conviction de sa légitimité dans le titre scolaire et dans l’autorité de la science, économique notamment : pour ces nouveaux gouvernants de droit divin, non seulement la raison et la modernité, mais aussi le mouvement, le changement, sont du côté des gouvernants, ministres, patrons ou “experts”; la déraison et l’archaïsme, l’inertie et le conservatisme du côté du peuple, des syndicats, des intellectuels critiques.

C’est cette certitude technocratique qu’exprime Juppé lorsqu’il s’écrie: “Je veux que la France soit un pays sérieux et un pays heureux”. Ce qui peut se traduire: “Je veux que les gens sérieux, c’est-à-dire les élites, les énarques, ceux qui savent où est le bonheur du peuple, soient en mesure de faire le bonheur du peuple, fut-ce malgré lui, c’est-à-dire contre sa volonté ; en effet, aveuglé par ses désirs dont parlait le philosophe, le peuple ne connaît pas son bonheur – en particulier son bonheur d’être gouverné par des gens qui, comme M. Juppé, connaissent son bonheur mieux que lui”. Voilà comment pensent les technocrates et comment ils entendent la démocratie. Et l’on comprend qu’ils ne comprennent pas que le peuple, au nom duquel ils prétendent gouverner, descende dans la rue – comble d’ingratitude ! – pour s’opposer à eux.

Cette noblesse d’État, qui prêche le dépérissement de l’État et le règne sans partage du marché et du consommateur, substitut commercial du citoyen, a fait main basse sur l’État ; elle a fait du bien public un bien privé, de la chose publique, de la République, sa chose. Ce qui est en jeu, aujourd’hui, c’est la reconquête de la démocratie contre la technocratie : il faut en finir avec la tyrannie des “experts”, style Banque mondiale ou F.M.I., qui imposent sans discussion les verdicts du nouveau Léviathan ( les “marchés financiers” ), et qui n’entendent pas négocier mais “expliquer” ; il faut rompre avec la nouvelle foi en l’inévitabilité historique que professent les théoriciens du libéralisme ; il faut inventer les nouvelles formes d’un travail politique collectif capable de prendre acte des nécessités, économiques notamment ( ce peut être la tache des experts ), mais pour les combattre et, le cas échéant, les neutraliser.

La crise d’aujourd’hui est une chance historique, pour la France et sans doute aussi pour tous ceux, chaque jour plus nombreux, qui, en Europe et ailleurs dans le monde, refusent la nouvelle alternative : libéralisme ou barbarie. Cheminots, postiers, enseignants, employés des services publics, étudiants, et tant d’autres, activement ou passivement engagés dans le mouvement, ont posé, par leurs manifestations, par leurs déclarations, par les réflexions innombrables qu’ils ont déclenchées et que le couvercle médiatique s’efforce en vain d’étouffer, des problèmes tout à fait fondamentaux, trop importants pour être laissés à des technocrates aussi suffisants qu’insuffisants : comment restituer aux premiers intéressés, c’est-à-dire à chacun de nous, la définition éclairée et raisonnable de l’avenir des services publics, la santé, l’éducation, les transports, etc., en liaison notamment avec ceux qui, dans les autres pays d’Europe, sont exposés aux mêmes menaces? Comment réinventer l’école de la République, en refusant la mise en place progressive, au niveau de l’enseignement supérieur, d’une éducation à deux vitesses, symbolisée par l’opposition entre les grandes écoles et les facultés? Et l’on peut poser la même question à propos de la santé ou des transports. Comment lutter contre la précarisation qui frappe tous les personnels des services publics et qui entraîne des formes de dépendance et de soumission particulièrement funestes dans les entreprises de diffusion culturelle ( radio, télévision ou journalisme ), par l’effet de censure qu’elles exercent, ou même dans l’enseignement?

Dans le travail de réinvention des services publics, les intellectuels, écrivains, artistes, savants, etc., ont un rôle déterminant à jouer. Ils peuvent d’abord contribuer à briser le monopole de l’orthodoxie technocratique sur les moyens de diffusion. Mais ils peuvent aussi s’engager, de manière organisée et permanente, et pas seulement dans les rencontres occasionnelles d’une conjoncture de crise, aux côtés de ceux qui sont en mesure d’orienter efficacement l’avenir de la société, associations et syndicats notamment, et travailler à élaborer des analyses rigoureuses et des propositions inventives sur les grandes questions que l’orthodoxie médiatico-politique interdit de poser : je pense en particulier à la question de l’unification du champ économique mondial et des effets économiques et sociaux de la nouvelle division mondiale du travail, ou à la question des prétendues lois d’airain des marchés financiers au nom desquelles sont sacrifiées tant d’initiatives politiques, à la question des fonctions de l’éducation et de la culture dans des économies où le capital informationnel est devenu une des forces productives les plus déterminantes, etc.

Ce programme peut paraître abstrait et purement théorique. Mais on peut récuser le technocratisme autoritaire sans tomber dans un populisme auquel les mouvements sociaux du passé ont trop souvent sacrifié, et qui fait le jeu, une fois de plus, des technocrates.

Ce que j’ai voulu exprimer en tous cas, peut-être maladroitement – et j’en demande pardon à ceux que j’aurais pu choquer ou ennuyer -, c’est une solidarité réelle avec ceux qui se battent aujourd’hui pour changer la société : je pense en effet qu’on ne peut combattre efficacement la technocratie, nationale et internationale, qu’en l’affrontant sur son terrain privilégié, celui de la science, économique notamment, et en opposant à la connaissance abstraite et mutilée dont elle se prévaut, une connaissance plus respectueuse des hommes et des réalités auxquelles ils sont confrontés.

Pierre Bourdieu - 1995